2020.10.26

SDGs推進センター主催のオンラインセミナーが開催されました

創価大学SDGs推進センターが主催するオンラインセミナーが、10月16日(金)に開催されました。今回、「プラスチック問題を考える~プラなし学生生活は、本当に出来るの?~」とのテーマで、学内外より約120名が参加しました。

基調講演には、本学卒業生でもあり、「プラなし博士」こと国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の中嶋亮太研究員が登壇しました。中嶋研究員は、東京スカイツリーの重さ300個分を超える年間1,925万~2,342万トンものプラスチックごみが海・河川などの水系に流入していることに言及。「2050年までに海にたまるプラスチックの総量は10億トンになる計算で、海のすべての魚(深海魚を除く)の重さの量を超えてしまいます。また、太陽の熱や紫外線をあびて海に浮遊するプラスチックが砕けてマイクロプラスチックが生まれます。これらをサンゴ、動物プランクトン、魚、貝などが食べ、生物濃縮が起きている」と述べ、問題解決に向けて使い捨てプラスチックの消費を抑えるライフスタイルへの転換を呼びかけました。学生生活でできるマイバッグ、マイボトル利用の他、固形石鹸や粉末の洗濯用洗剤の使用など、液体から固形の製品へ変更することによる使い捨てプラスチックの削減効果などを紹介しました。

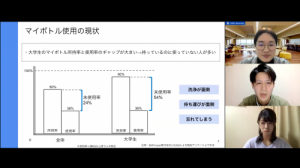

続いて、東京都環境局資源循環推進部資源循環調整担当課長の福安俊文氏が、東京都におけるプラスチック資源循環に向けた取り組みを、本学経済学部西浦ゼミのチームPLASSの学生らが、「脱ペットボトルに向けたマイボトル用ウォータースタンド学内テスト設置」の事例紹介を発表しました。

その後、中嶋研究員とチームPLASSの学生らのトークセッションが行われ、参加者から寄せられた質問にも答え、活発な意見交換が行われました。

参加者からは、「この問題をかなり身近なこととして捉えることもでき、私自身、まずは変えられることから少しずつ意識して取り組んでいきたいと思いました。また、周りの友人にも今日学んだことを広めて、少しでもこの問題に関心をもつ人数を増やせたい」「基調講演を通じて、現状の生活が環境にもたらす影響を考えることができました。また、東京都資源循環局と創価大学でマイボトルを推進するチームPLASSの方々の取り組みからも、行動を変えるヒントを得ました」との感想が寄せられました。

東京都環境局資源循環部による東京都の取り組み

西浦ゼミチームPLASSによる事例発表

最近の記事

-

2024.07.01

7月10日:創価大学「ポストスーパーグローバル大学創成支援キックオフ・シンポジウム」を開催― 国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」事務局長が基調講演― -

2021.12.27

ユネスコスクール推進フォーラムを開催しました -

2021.12.01

ユネスコスクール推進フォーラム開催のお知らせ -

2021.11.17

映画「イージー・レッスン」の上映会を開催しました~WELgee代表の渡部カンコロンゴ清花さんが講演 -

2021.11.15

12/4「『世界市民』としてSDGsの時代を生きる」をテーマに、朝日教育会議2021フォーラムを開催します