2022.02.08

海外での学びを地域の子ども家庭福祉に活かす、 社会課題解決プログラム

原則6:人々の国際市民としての意識を高める

原則8:貧困問題に取り組む

社会福祉学部では、貧困や社会的排除など子どもの成長を脅かす福祉的課題の解決を目的とした「ソーシャルアクション(新たな支援策を創る活動)」について、学生が主体的・体験的に学ぶ学習プログラムを、櫻幸恵准教授が中心となり2017年度から試行しています。この学習プログラムによる学生の学習到達目標は以下の通りです:

- 俯瞰的、多面的に課題を考察できる、

- 多様な相手と対話し協働できる、

- ソーシャルアクションを実践できる。

2019年には、7人の学生が次の学習プログラムで社会活動を企画し、実践しました:

- 学生による主体的な事前学習(2018年7月~2019年2月)、

- ニュージーランド クライストチャーチ市でのフィールドワーク(2019年3月)、

- 岩手県立大学のある滝沢市での子ども支援・実践活動 (2019年7月)。

1.ニュージーランド クライストチャーチ市でのフィールドワーク

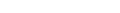

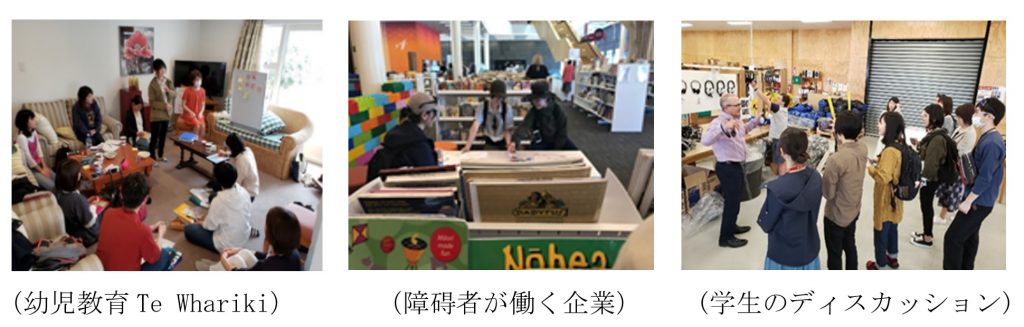

福祉や教育現場の視察―幼児教育、子ども家庭福祉、special needsへの支援を学ぶ

学生は幼児教育施設でのTe Whariki(テ・ファリキ:ニュージーランド教育カリキュラム)の学習、障害者が働く企業や障害児を持つ親たちが開設している障害児施設、政府機関等でのフィールドワークの他、親へのインタビュー、ホストファミリーとの意見交換、学生同士のディスカッションに熱心に取り組みました。

NZでのJapan Dayイベントでファンドレイジングを実施、活動資金の支援

NZクライストチャーチ市の東日本大震災復興支援イベント(JapanDay)で学生が忍者ターゲットゲームを行い、その場で「子ども食堂」の開催意図をプレゼンテーションして善意の来場者から寄付金を集め、活動資金のファンドレイジングを実施しました。

2.「kiwi食堂(子ども食堂)」:

多様な課題を抱えた子どもへの包括的な支援イベントの開催

子ども食堂は、食堂と名付けられていますが、単に食事を提供する場ではありません。社会的包摂を目指して子どもたちを支援する食堂として「kiwi食堂」を開催しました。kiwi食堂としたのは、NZでの学びを活かした食堂だからです。ひとり親家庭や障害児を支援するため、地元のNPOと連携して企画し、NZでのファンドレイジング資金を基に開催、会場にはNPO法人インクルいわてを利用しているひとり親家庭の親子や、放課後等デイサービス「飛行船」に通う障害のある子ども達、岩手県立盛岡峰南高等支援学校生徒さんを招待。30名を超える参加者と一緒にスポーツゲームをしたり、NZのホストファミリーに習ったレシピでデザートを作って食べたりして、笑顔で楽しみました。このような多様な人々が集う活動は地域の力を生むと考えています。この活動は新聞掲載されました。

以上の学習プログラムや実践活動は、オープンキャンパスのNZブースで来場者に公表しました。また、大学祭の国際交流プログラム報告会で報告し、また、学部での報告会では、滝沢市の国際交流協会などの地域住民と意見交換を行いました。

アカデミックインパクト活動報告(2019年度)

UNAI Report 2019 (Iwate Prefectural University).pdf

最近の記事

-

2025.10.23

2024年 国連アカデミックインパクト活動報告 -

2024.10.29

2023年 国連アカデミックインパクト活動報告 -

2023.10.24

2022年 国連アカデミックインパクト活動報告 -

2022.11.29

2021年 国連アカデミックインパクト活動報告 -

2022.02.10

2020年 国連アカデミックインパクト活動報告